Sozialdemokratischer Verein Groß-Kiel - Stadtverordnete

Stadtverordnete der SPD gibt es in der Kieler Stadtvertretung - mit Unterbrechungen - seit 1891. Zwischen 1919 und 1932 war der Sozialdemokratische Verein Groß-Kiel - wie nach 1945 der Kreisverband Kiel der SPD - die dominierende kommunalpolitische Kraft.

Kaiserreich

Heinzel und Brodthuhn

Als erste sozialdemokratische Stadtverordnete wurden in der Kommunalwahl vom 4. November 1890 Stephan Heinzel und Friedrich Brodthuhn überraschend in die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Ursache war wohl die geringe Wahlbeteiligung der bürgerlichen Wähler, wodurch die Stimmen der wahlberechtigten Arbeiter entscheidendes Gewicht erhielten.[1] Am 16. Januar 1891 wurden die beiden Sozialdemokraten als Stadtverordnete verpflichtet. Nach den Initiativen, die sich aus den Protokollen entnehmen lassen, arbeiteten beide engagiert mit und trugen die Sichtweise des "kleinen Mannes" in das Gremium.[2]

Das "Problem" einer Wiederholung des SPD-Wahlerfolgs in weiteren Kommunalwahlen wurde durch eine willkürliche Erhöhung des Zensus gelöst. Neben ca. 5000 anderen Kielern verlor dadurch auch Friedrich Brodthuhn das Bürgerrecht und damit das aktive und passive Wahlrecht. Gemäß einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts musste er am 10. Februar 1892 aus dem Stadtverordneten-Kollegium ausscheiden.[3] Als Konsequenz verzichteten die Sozialdemokraten in der Folgezeit auf die Beteiligung an Kommunalwahlen, da sie ihre Erfolgschancen als gering einschätzten.

Sie zogen sich verstärkt von der Gesellschaft, die sie politisch ausgrenzte, zurück und isolierten sich in einer Art Parallelgesellschaft. Um die Jahrhundertwende änderte sich diese Haltung jedoch:

"[Die SPD hat sich] als eine reformorientierte Massenbewegung etabliert. Sie ist keine revolutionäre Partei und ihre Führer sind keine Umstürzler, sondern Realpolitiker. Der politischen Arbeit in den Parlamenten und Ratsversammlungen wächst deshalb eine hohe Bedeutung zu, denn nur wer mitmacht, kann verändern. 1902 beschließt der 'Sozialdemokratische Verein' nach lebhaften Diskussionen, sich wieder an den Kommunalwahlen zu beteiligen."[4]

Stadtverordnete 1904 bis 1919

1902 reichte es noch für keinen der Kandidaten Adler, Mohr (Gaarden), Brecour und Weber zum Sieg. Sie erhielten zwischen 300 und 500 Stimmen, die Bürgerlichen 1000 bis 1600. Keine 2000 von über 8000 Wahlberechtigten hatten teilgenommen. Weber verbüßte zu dem Zeitpunkt gerade eine Haftstrafe wegen „Preßbeleidigung“.[5] Auch die Wahlteilnahme 1903 muss noch als desaströs bezeichnet werden, die sozialdemokratischen Kandidaten erhielten lediglich 180 Stimmen, die bürgerlichen 1400.[6]

Wahlen fanden oft mehrfach im Jahr statt, da jedes Jahr einige Plätze neu besetzt wurden und es für ausscheidende Mitglieder zudem Nachwahlen gab. Die Wahlen gingen dabei meist über mehrere Tage (im Spätherbst) bis alle neuen Stadtverordneten gewählt waren.

Bisher konnten als Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung in der Kaiserzeit ab 1904 ermittelt werden:

- 1904[7] bis 1919 - Eduard Adler, zeitweise Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher. Nur einen Tag später wurde der Genosse August Weber mit nur sechs Stimmen Vorsprung gewählt.[8]

- Bei einer Nachwahl 1905 konnte der dritte Sitz erreicht werden. Es zog durch 1920 Stimmen Heinrich Seegen, Gaarden ein.[9] 1905 stellte Adler zusammen mit Weber und Seegen einen Antrag auf Überarbeitung des Zensuswahlrechts.[10] Nur einen Monat darauf musste Weber nach einem Jahr „Ersatzamtszeit“ ausscheiden. Bei den Neuwahlen von drei Sitzen unterlag er, genau wie Ernst Cappel und Genosse Lang, mit je rund 2000 Stimmen Rückstand den bürgerlichen Kandidaten.[11]

- 1906 bis 1916 - Daniel Rindfleisch, am 7. Januar 1913 zum stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher gewählt.[12]

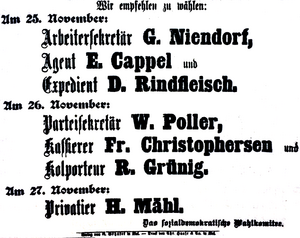

- Zur Stadtverordnetenwahl 1907 am 26., 27. und 28.11. kandidierten für die SPD Ernst Cappel, Rudolf Grünig, Heinrich Mähl, Gustav Niendorf, Wilhelm Poller, Friedrich Christophersen und Daniel Rindfleisch. In diesem Jahr gelangten Ernst Cappel ins Stadtparlament (bis zu seinem Tod am 11. August 1915), außerdem Gustav Niendorf[13] (bis 1911) und Heinrich Mähl; wiedergewählt wurde Rindfleisch; gegen die Wahl Grünings erhoben die Bürgerlichen Einspruch. Die SPD gewann fünf der sieben zu besetzenden Mandate und kam damit auf insgesamt sechs Sitze. Der Genosse Seegen sollte ausscheiden, blieb dann aber zunächst statt Rudolf Grüning, dessen Wahl nicht anerkannt wurde.[14]

- 1908 hatte die SPD 11 Sitze[15]; Christian Haß wurde neu gewählt; er blieb bis 1933 Stadtverordneter und war ab 1926 Stadtverordnetenvorsteher. [Achtung: Für die Wahl von Haß in dem Jahr gibt es keine Belege im Hamburger Echo oder im Adressbuch!] Zu den Unterzeichnern eines Antrags im August zur Senkung des Wahlzensus zählen Adler, Cappel, Mähl, Niendorf, Rindfleisch, Seegen.[16] Die Wahlen fanden am 25.&26.11. statt [17] Für die Wahlen im November werden Mähl, Grünig, Zimmermann Heinrich Marten, Kassierer Johannes Wegner, Schlosser Bernhard Kuhnt, Geschäftsführer Eduard Lewin aufgestellt.[18] Die Fraktion vergrößerte sich von sechs auf elf Mitglieder, da die SPD fünf der zu vergebenden Sitze gewann. Es zogen neu ein: Wegner, Lewin, Kuhnt, endlich Grünig (bis 1914) sowie erneut Mähl. Die Beteiligung lag bei 60%.[19]

- 1909 wurde über die Einführung der Bezirkswahlen erneut versucht, die "rote Flut" einzudämmen; die bürgerlichen Parteien gewannen vier Bezirke zurück, nur in Gaarden wurde Wilhelm Poller für die SPD gewählt.

- 1910 zogen neben Eduard Adler auch Hermann Adam und Fritz Buttmann (Winterbek) ins Stadtparlament ein, dazu für Kiel-Süd bis 11. Juni 1918 Wilhelm Brecour. Es standen damit 14 Sozialdemokraten 22 Bürgerlichen gegenüber.[20] Kandidaten waren Adler, Adam, Brecour, Riechers, Edmund Söhnker, Haß, Grasselt, Buttmann.[21]

- 1911 Karl Ribbe sowie Wilhelm Spiegel (bis 1933, unterbrochen durch Kriegsdienst vor 1918).[22] Zu wählen waren insgesamt acht Stadtverordnete, die Kandidaten der SPD waren im 1. Bezirk Spiegel und Rippe [sic!], im 2. Haß, im 3. Carl Mohr und Riechers, im 4. Söhnker und Stiehler, im 5. Buttmann.[23]

- Bei den Kommunalwahlen im November 1912 errang die SPD 10 Mandate und kam damit auf insgesamt 24 - ebenso viele wie die bürgerlichen Parteien.[24] Gewählt wurden Kontrolleur August Biskupek, Bäckereiarbeiter Lauenstein, Kassierer Christophersen, Schriftsetzer Martin Prüter, Arbeitersekretär Greß, Schlosser Trost, Schmiedegeselle Hildebrandt, Buchhalter Haß, Dreher Reichert, Brauereiarbeiter Wilhelm Stiehler[25]

- Da im Jahr 1912 die Stadtverordnetenversammlung von 36 auf 48 Mitglieder vergrößert worden war, wurde geregelt, dass in den Folgejahren zusätzlich zu den turnusgemäß ausscheidenden Mitgliedern jährlich noch drei Mitglieder durch Los ausscheiden müssten. 1913 wurden dafür nur Sozialdemokraten gelost, sodass die SPD ein Mandat verlor, obwohl im November fünf Sozialdemokraten gewählt wurden.[26]

- Bei einer Ersatzwahl für den 3. Bezirk errang 1914 Genosse Heinrich Lauenstein ein zusätzliches Mandat mit 2857 zu 785 Stimmen. Damit wurde das bei den Wahlen im November 1913 verlorene Mandat zurückgewonnen und hatte wieder die Hälfte.[27] Im November wurde die fünf turnusmäßig ausscheidenden Sozialdemokraten wiedergewählt.[28]

- Bei Nachwahlen im September 1915 wurden Hermann Adam, Wilhelm Poller[29] sowie im November die Genossen Lange und Willy Reichert wieder- und Eduard Wolke neugewählt.[30] Es wird außerdem ein Stadtverordneter Hahn genannt, der aber wohl kein Sozialdemokrat gewesen sein kann.[31] Sieben Fraktionsmitglieder waren zu diesem Zeitpunkt zum Kriegsdienst eingezogen.[32]

- 1916 mussten sich Adler, Brecour, Haß und Wilhelm Trost der Wiederwahl stellen, außer wurde Carl Ratz als Kandidat neu aufgestellt, da Karl Hildebrandt sein Mandat niederlegte. Rindfleisch wurde als Stadtratskandidat aufgestellt. Es gab in der Versammlung Beschwerden darüber, dass die Kandidaten die Burgfriedenspolitik unterstützen würde.[33]

- 1917 wurden von der SPD wiedergewählt „auf je sechs Jahre“ Arbeitersekretär Paul Greß, Expedient Lauenstein, Böttcher Buttmann, Kontorist Ribbe, außerdem in Ersatzwahl für Rindfleisch Zigarrenhändler Thilo Fleischmann und Schmiedegeselle Fritz May für den verzogenen Mähl[34] Über die zu wählenden Personen gab es ein Abkommen mit den Bürgerlichen.[35]

Magistrat

In der Kaiserzeit mit ihrem undemokratischen Wahlrecht gelangte kein Sozialdemokrat in den Magistrat. Erst 1916 gaben die bürgerlichen Kräfte ihren Widerstand auf; Daniel Rindfleisch wurde zum ehrenamtlichen Magistratsmitglied gewählt, im Jahr darauf Wilhelm Brecour und - als Nachfolger des verstorbenen Daniel Rindfleisch - Wilhelm Poller.[36]

Ab 1919 galt für die Wahl ehrenamtlicher Stadträte die Verhältniswahl; die SPD konnte vier unbesoldete Stadträte stellen, darunter die bereits Genannten, und als hauptamtlichen Stadtrat Paul Gress. Er behielt dieses Amt bis 1931.[37]

1924 errang die SPD nur 20 von 66 Ratssitzen und nur zwei unbesoldete Magistratssitze.[37]

1928 wurde in direkter Wahl der Sozialdemokrat Dr. Hans Hoffmann zum hauptamtlichen Stadtrat gewählt.[38]

Bei den Stadtverordnetenwahlen 1929 erreichte die SPD 27 von 66 Mandaten. Sie stellte nun drei unbesoldete Magistratsmitglieder.[37]

Das Wahlrecht verschloss der SPD bis 1914 die Mitgliedschaft im Magistrat, dem höchsten Gremium der Stadtverwaltung. Zwar wurden die Stadträte direkt gewählt, jedoch wurden die zugelassenen Kandidaten von einer Kommission vorausgewählt, welche absolut bürgerlich dominiert war. Allerdings unterstützte die SPD durchaus einzelne andere Kandidaten.[39]

Der Magistrat bestand aus dem Oberbürgermeister und den haupt- und ehrenamtlichen Stadträten; alle Mitglieder waren gleichberechtigt und für ihr Ressort allein verantwortlich. In Kiel galt die Magistratsverfassung bis 1997.

Nach Kriegsbeginn hielt man es auf Grund des vereinbarten "Burgfriedens" zwischen den deutschen Parteien wohl für sinnvoll, sich nicht länger gegen die Mitverantwortung von SPD-Politikern zu sperren. 1916 wurde als erster der Stadtverordnete Daniel Rindfleisch als unbesoldeter (ehrenamtlicher) Stadtrat in den Magistrat gewählt[40]. Am 11. Juni 1918 kam Wilhelm Brecour hinzu (bis Dezember 1929), am 3. Dezember des Jahres folgte Wilhelm Poller (bis 3. November 1924) auf den verstorbenen Daniel Rindfleisch.

Provinziallandtag

Die Mitglieder für den Provinziallandtag wurden indirekt durch die Gemeinden bestimmt. Obwohl die SPD die größte Fraktion war, wurde sie 1913 wieder von den bürgerlichen Kräften ausgebootet, als 1913 drei Sitze aus den Reihen der Stadtverordnetenversammlung zu besetzen waren.[41]

Weimarer Republik

In der neuen Republik wurden die Stadtverordneten prinzipiell stadtweit nach dem Verhältniswahlrecht bestimmt, allerdings bildeten die 1922 bzw. 1924 eingemeindeten Stadtteile (Holtenau, Pries, Friedrichsort, Neumühlen-Dietrichsdorf) jeweils einen eigenen Wahlkreis mit zwei zu vergebenden Mandaten.

Bis zur Kommunalwahl 1919 war wohl Wilhelm Poller - zumindest de facto - Fraktionsvorsitzender.[42]

1919-1924

Bei der ersten demokratischen Kommunalwahl am 2. März 1919 holte die SPD mit 44,8 % 32 Sitze, 7 die USPD, 12 die Mieter und Beamten, 11 die "rechtsstehenden Bürgervereinler", 6 die Demokraten und 4 die Hausbesitzer.[43]

Im Sommer 1919[44] setzte sich die Fraktion zusammen aus: Wilhelm Spiegel, Hermann Adam, Luise Andratschke, Albert Billian, August Biskupek, Karl Edler[45], Otto Eggerstedt, Thilo Fleischmann, Gustav Garbe, Paul Greß, Heinrich Hansen, Christian Haß, Heinrich Jacobs, Toni Jensen, Anna Jordan, Eduard Lewin, Sattler Alfred Lintzel, Heinrich Marten, Fritz May, Martin Prüter, Lehrer Heinrich Rathmann, Karl Ribbe, Telegraphenleitungsaufseher Nikolaus Frahm, Wilhelm Trost, Lagerhalter Peter Steinfeldt, Hermann Weller, Gewerkschaftsbeamter Albert Wendt, Techniker Johann Huß, Sophie Hempel, Werkmeister August Sievers, Johannes Wegner.

Auf vorderen Listenplätzen standen eigentlich auch Oskar Fröhlich (wurde erst Beigeordneter, dann selbst Landrat in Süderdithmarschen), Postinspektor Berthold Brandt und Schlosser Peter Hillbrecht[46] - die ihre Mandate, teils aus noch unklaren Gründen, bereits bis zum Sommer wieder aufgaben; zudem Eduard Adler, der wohl als Beigeordneter beim Regierungspräsidenten ausgelastet war. Für die letzten drei waren Steinfeldt, Frahm und Rathmann in die Versammlung gekommen. Während der Wahlperiode schied noch sehr bald (nach dem Redaktionsschluss des Nachtrags) Greß aus. Als Nächste auf der Liste rückten bis 1923 K. Lüthje (Ehefrau) für Fröhlich[47], Felix Beckmann (Schlosser) für Greß sowie Wilhelm Kramer (Schmied) und Willy Verdieck für Adam und Biskupek (beide am 29.10.1919 zu Stadträten gewählt) und schließlich Carl Balleng für Hempel[48] nach.

Außerdem gingen sieben Sitze an die USPD, darunter an Wilhelm Schweizer, Kurt Pallavicini und Max Güth, die 1922 wieder zur Kieler SPD wechselten, außerdem an Auguste Haberger, Kurt Kaulfers, Emil Theil (bis 1920) und den Architekten Louis Strunk, die bis Ende 1922 alle ausschieden. Außerdem nennt die Hamburger Volkszeitung am 27.2.1919 unter allen namentlich aufgeführten USPD-Kandidierenden auch Spröttke, womit der im Adressbuch aufgeführte Modelltischler Max Spretke gemeint sein dürfte. Vermutlich hatte einer der anderen da schon sein Mandat niedergelegt und die Redaktion ihn zu streichen vergessen. Bis 1923 rückten der Tischler Hugo Müller, der Dreher Paul Springer und der Maschinenbauer Schulz nach. Neben Schweizer, Pallavicini und Güth ging mit Springer schon ein weiterer USPD-Stadtverordneter vor 1921 zur SPD-Fraktion.[49]

Durch die Eingemeindungen von Holtenau, Pries und Friedrichsort 1922 kamen sechs zusätzliche Stadtverordnete hinzu. Welche von ihnen von der SPD oder der USPD waren, ist noch nicht geklärt. Einer von ihnen war vermutlich aus dem alten Holtenauer Gemeinderat der Buchhalter Friedrich „Fritz“ Hansen, wohnhaft im Diekmissen.[50] Es dürfte mind. noch einen weiteren gegeben haben, darunter vermutlich der Rentner Hermann Behncke.[51] Damit bestand die Fraktion Ende 1922 aus mind. 38 Personen.[52]

1924-1929

Bei der Kommunalwahl 1924 holte die SPD laut Zeitungsbericht 19 Sitze, einen die (Rest-)Unabhängigen.[53] Wilhelm Brecour schrieb hingegen später, dass zwanzig SPD-Kandidierende unter insgesamt 66 Stadtverordneten gewählt worden seien.

Die Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung ist jeweils zum Stand des Redaktionsschlusses für die Kieler Adressbücher 1925 und 1927 nachvollziehbar.

1925 bestand die Fraktion aus Heinrich Jacobs, Wilhelm Spiegel, Heinrich Hansen, Christian Haß, Kurt Pallavicini, Wilhelm Schweizer, Hermann Weller, Carl Balleng, Felix Beckmann, Fritz Hansen (Pries), Willy Verdieck, Peter Bielenberg (Neumühlen-Dietrichsdorf), Emma Drewanz, Nanny Kurfürst, Rudolf Pepper, Verbandsvorsitzender Blase, Bezirksleiter Karl Hoppe, Techniker Johann Huß und Lehrer Hermann Hamann. Der Fraktionsvorsitzende war Schweizer.[54]

Auffällig ist, dass mit Blase und Hoppe gleich zwei Funktionäre von Kriegsinvalidenverbänden[55] der Fraktion angehörten. Offenbar bemühte sich die Kieler SPD sehr um eine Gruppe, die auch von den rechten Republikfeinden umworben wurde.

Wahrscheinlich kam der Schlosser Kletscher[56] 1926 von der KPD zur SPD. Jedenfalls wurde Kletscher 1925 aus der kommunistischen Partei und Fraktion ausgeschlossen (weil er sich gegen die neue stalinistische Führung geäußert hatte)[57] und 1928 wird dann vom sozialdemokratischen Abgeordneten Kletscher geschrieben.[58]

Bis zur Veröffentlichung des Adressbuchs 1927 rückten der Baukontrolleur Wilhelm Timm, Gewerkschaftsbeamter Heinrich Ehlers und Parteisekretär Richard Hansen nach. Es schieden aus Jacobs, Drewanz[59] und Huß. Am Ende der Wahlperiode soll die SPD 21 Stadtverordnete gehabt haben[60], dann müsste noch jemand übergetreten sein.

1929-1933

Bei der Kommunalwahl 1929 wurden für die SPD gewählt: Gewerkschaftssekretär Carl Balleng, Sekretär Claus Blase, Gewerkschaftssekretär Fritz Böttcher, Ehefrau Emma Drewanz, Mechaniker Karl Edler, Arbeitsamtleiter Heinrich Ehlers, Redakteur Andreas Gayk, Lehrer Hermann Hamann, Rektor Heinrich Hansen, Parteisekretär Richard Hansen, Direktor Christian Haß, Gewerbetreibender Emil Kletscher, Schlosser Walter Kowalewsky, Gewerkschaftssekretär Heinrich Kuhn, Gewerkschaftssekretär Wilhelm Leopold, Lagerhalter Hans Lythje, Dreher Karl Potent, Schmied Gustav Radtke, Kalkulator Karl Ratz, Kohlenhändler Reinhold Schreiber, Rechtsanwalt Wilhelm Spiegel, Parteisekretär Ernst Teßloff (ausgeschieden 1931), Angestellter Richard Thiede, Baukontrolleur Wilhelm Timm, Ehefrau Gertrud Völcker, Oberstudienrat Hermann Weller, Parteisekretär Theodor Werner. Fraktionsvorsitzender war Timm.[61]

Meist arbeitete die SPD-Fraktion in dieser Zeit mit der Fraktion "Volkswohl" zusammen, die sich u.a. für Mieterinteressen einsetzte.

Werner, Leopold und Thiede rückten für Schweizer, Verdieck und Pallavicini ein, nachdem diese zu (unbesoldeten) Stadträten gewählt worden waren.[62] Lythje ersetzte zügig den wiedergewählten Bielenberg. Ungeklärt ist bislang, ob weitere Stadtverordnete bis 1933 ausschieden und wer ggf. für wen nachrückte, evtl. Bruno Diekmann[63] und Karl-Friedrich Richter.[64]

In der Norddeutschen Volkszeitung vom 15.11.1929 sind die kompletten Kandidierendenlisten für die Mehrpersonenwahlkreise Kiel, Holtenau, Pries, Friedrichsort und Neumühlen-Dietrichsdorf abgedruckt.

Stadtverordnetenvorsteher

Zwar gelang es der SPD schon im Kaiserreich, in den Wahlen Stadtverordnete durchzubringen. Aber erst ab 1919 gab es SPD-Mehrheiten, die dann auch die Stadtverordnetenvorsteher (wie der Titel des obersten Repräsentanten der Selbstverwaltung damals lautete) stellten. Dies waren

Magistrat

- 1918-Dezember 1929 Wilhelm Brecour

- 3.12.1918-3.11.1924 Wilhelm Poller (unbesoldet)

- 11.11.1919-1929 Hermann Adam

- 1919-1925 August Biskupek (unbesoldet)

- 1927-1933 Willy Verdieck (für Wohnungsbau)

- 1929-1933 Kurt Pallavicini, Wilhelm Schweizer[65]

- ? Richard Hansen[66]

- 1925-1928 Hermann Heimerich, Bürgermeister

- 14.11.1926 Hans Hoffmann, gewählt für Finanzen, vom Oberbürgermeister aber anders eingeteilt [67]

Erst danach Parteimitglied geworden ist Ernst Kantorowicz (1920-1930).

1919 wählte die Stadtverordnetenversammlung Paul Gress zum ersten besoldeten (=hauptamtlichen) Magistratsmitglied. Seine Amtseinführung wurde Ursache für den Rücktritt des konservativen Oberbürgermeisters Lindemann.

NS-Unrechtsherrschaft

In der letzten, schon durch Einschüchterung und Repression der Nazis beeinflussten Kommunalwahl vom 12. März 1933 errangen die Sozialdemokraten noch einmal 20 Mandate.[68] Unter den Gewählten war Andreas Gayk. Sie wurde überschattet von der Ermordung von Wilhelm Spiegel durch SA-Leute in der Nacht vor der Wahl.

Danach gab es bis zum Ende der NS-Herrschaft keine Stadtvertretung im demokratischen Sinne mehr, offene politische Arbeit war nicht mehr möglich. Gertrud Völcker berichtet:

"Meine Tätigkeit im öffentlichen Leben und damit auch meine Tätigkeit als Stadtverordnete wurden mir unter Androhung der Verhaftung durch Schreiben des Polizeipräsidenten untersagt."[69]

Dies wird für die anderen sozialdemokratischen Stadtverordneten nicht anders gewesen sein.

Im Zuge ihrer Besetzung des Kieler Rathauses am 11. März 1933 erklärten die beteiligten SA- und SS-Trupps die sozialdemokratischen Magistratsmitglieder für abgesetzt. An Stelle des auf Betreiben der Nazis schon kurz vorher abberufenen Oberbürgermeisters Emil Lueken setzte sich NS-Kreisleiter Behrens selbst als Oberbürgermeister ein.[70]

Der Sozialdemokratische Verein Groß-Kiel wurde, wie die gesamte SPD und alle Parteien außer den Nazis, am 22. Juni 1933 verboten. Die Stadtverordneten der Linksparteien wurden ausgeschlossen, verfolgt und ermordet wie z. B. Wilhelm Spiegel, Otto Eggerstedt oder Willy Verdieck.

Literatur

- Brecour, Wilhelm: Die Sozialdemokratische Partei in Kiel. Ihre geschichtliche Entwicklung (Kiel o. J. [1932]) (Neudruck in Zur Geschichte der Kieler Arbeiterbewegung, Kiel 1983)

- Fischer, Rolf: "Der Bahn, der kühnen, folgen wir …" Stephan Heinzel und der Aufstieg der Kieler SPD (Geschichte der Kieler Sozialdemokratie, Band I: 1863–1900) (Malente 2010)

- Fischer, Rolf: "Mit uns die neue Zeit!" Kiels Sozialdemokratie im Kaiserreich und in der Revolution (Geschichte der Kieler Sozialdemokratie Band 2: 1900-1920)(Kiel 2013) ISBN 978-3-86935-196-4

- Fischer, Rolf: Die dunklen Jahre. Kiels Sozialdemokratie im Nationalsozialismus (Geschichte der Kieler Sozialdemokratie Band 4: 1930 - 1945)(Kiel 2017) ISBN 978-3-86935-329-6

- Weber, Jürgen/Fischer, Rolf: Unermüdlich helfen. Die Erinnerungen der Gertrud Völcker (Kiel/Hamburg 2021), ISBN 978-3-529-05064-0

Einzelnachweise

- ↑ Fischer, Bahn, S. 76 f., 87

- ↑ Fischer, Bahn, S. 89

- ↑ Dennoch wurde er im Adressbuch 1893 (!) noch als Stadtverordneter geführt! Brodthuhn, Friedrich J. Chr., Maurerg. Lornsenstr. 41. Standesamt III, Signatur 34, Urkunde 206: Brodthuhn, Fried. Johann Christian, gestorben 1943.

- ↑ Fischer, Zeit, S. 53 f.

- ↑ Hamburger Echo 7.11.1902

- ↑ Hamburger Echo, 8.11.1904

- ↑ Hamburger Echo 5.11.1904. Relativ knapp nicht gewählt wurden Brecour und Seegen

- ↑ Hamburger Echo, 5.11.1904

- ↑ Hamburger Echo 31.3.1905. Wahlzeit bis 1907

- ↑ Lübecker Volksbote, 21.10.1905]

- ↑ Hamburger Echo 2.11.1905

- ↑ Todesanzeige der Stadt Kiel für Daniel Rindfleisch, VZ, 15.5.1918

- ↑ Hamburger Echo 27.11.1907

- ↑ Hamburger Echo 29.11.1907

- ↑ Fischer, Zeit, S. 79

- ↑ Hamburger Echo 28.8.1908

- ↑ Hamburger Echo 25.11.1908

- ↑ Hamburger Echo 24.10.1908

- ↑ Hamburger Echo 28.11.1908

- ↑ Hamburger Fremdenblatt 25.11.1910

- ↑ Hamburger Correspondent 3.11.1910

- ↑ Fischer, Zeit, S. 80

- ↑ Hamburger Echo 4.11.1911

- ↑ Hamburger Echo 29.11.1912

- ↑ Hamburger Echo 30.11.1912 dort steht falsch „Stichler“). Weitere Kandidaten waren: Gewerkschaftsbeamter Franz Arnold, Lagerhalter Rudolf Bull, Schriftsetzer Richard Hey, Prokurist Julius Krause, Lagerhalter Otto Kühnert, Malergeselle Max Mähl, Gemüsehändler Karl Mohr, Kassierer Karl Ratz, Geschäftsführer Heinrich Riechers laut Hamburger Echo 9.11.1912

- ↑ Vorwärts 27.11.1913

- ↑ Hamburger Echo 1.2.1914

- ↑ 1.12.1914: Volksblatt für Wilhelmsburg

- ↑ Fischer, Zeit, S. 113

- ↑ Hamburger Echo 26.11.1915

- ↑ Fischer, Zeit, S. 103f. sowie Hamburger Echo 26.11.1915

- ↑ Hamburger Echo 23.10.1915

- ↑ Hamburger Echo 5.11.1916 und 22.10.1916

- ↑ [https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN1754726119_19171130/page/7 Hamburger Echo 30.11.1917

- ↑ Hamburger Echo 1.12.1917

- ↑ Brecour: Partei, S. I-89

- ↑ 37,0 37,1 37,2 Brecour: Partei, S. I-94

- ↑ Brecour: Partei, S. I-94 - aber: Artikel im Hamburger Echo sprechen für 1926

- ↑ Hamburger Echo 28.6.1914

- ↑ Todesanzeige der Stadt Kiel für Daniel Rindfleisch, VZ, 15.5.1918

- ↑ Hamburger Echo 6.3.1913, S. 6

- ↑ Hamburger Echo 26.3.1919

- ↑ Hamburger Echo vom 4.3.1919 - bei Fischer, Band 2, S. 194 steht SPD 33 (vermutlich nach Brecour), Brecour S. 94 gibt an 40, davon 7 USPD - unklar ist, woher er diese Information hat.

- ↑ Liste der Stadtverordneten im Nachtrag zum Kieler Adressbuch 1919

- ↑ Zu Edler: Kiel-Wiki

- ↑ Wahlvorschläge in SHVZ 20.02.1919, dort auch weitere Namen bis Listenplatz 70, siehe auch Fischer, Band 2, S. 194, Bild 61

- ↑ (Im Adressbuch /oben sind nur 31 Namen aufgeführt sind, die Nachrückerin Lüthje für Fröhlich stand bei Redaktionsschluss wohl noch nicht fest

- ↑ ach Kronshagen umgezogen, nicht mehr genannt im Adressbuch 1923. Die Genossin C. Kahn auf Platz 41 hatte wohl verzichtet oder war nach ihrem Nachrücken für Hempel selbst schnell wieder zu Gunsten von Balleng ausgeschieden, vielleicht auch schon vorher verzogen.

- ↑ Der Hamburgische Correspondent am 6.5.1924 schrieb zur zweiten Kommunalwahl, dass die SPD 19 Sitze und die USPD noch einen geholt hätten und die VSPD nicht weniger als 17 Sitze verloren hätte. Das wären dann vor der Wahl 36 gewesen. Unter der Annahme, dass die MSPD 32 Mandate hatte (nicht 33, wie an manchen Stellen, z.B. bei Brecour, überliefert), müssten dann vier zurückgekommen sein. // Bestätigt durch Hamburger Volkszeitung 6.1.1921, die „Stadtv. Springer (SPD)“ schrieb, damit auch Nachrücken enger eingegrenzt.

- ↑ Nicht zu verwechseln mit dem zeitweiligen USPD-Funktionär und späteren Parteisekretär Friedrich Hansen! In den Adressbüchern der Zeit stehen auch beide! Im Adressbuch 1923 wird dieser Hansen im Diekmissen 98, Pries verortet. Der Bereich Diekmissen & Schusterkrug gehörte aber eigentlich zu Holtenau.

- ↑ Vier weitere Neue aus dem Norden konnten identifiziert werde, darunter kommt nicht in Frage Bürgermeister a.D. Wendenburg aus Holtenau. Unklar ist die Partei beim ehemaligen Prieser Gemeindevorsteher Heinrich Diedrichsen und bei Rektor Oskar Salchow aus Friedrichsort. Ungeklärt ist die Person Rentner Behnke, könnte aus Friedrichsort sein. Dann fehlt noch eine Person, wobei eigentlich keiner von den übrigen Nachgerückten mehr wirklich in Frage kommt, wenn nicht das Adressbuch Fehler gemacht hat. Rektor Heuer: Julius, wohnte in Kiel - aber: Arbeiter Karl Heuer, Pries.

- ↑ Diese Zahl steht allerdings im Widerspruch zur o.g. Wahlberichterstattung 1924 im Correspondent.

- ↑ Hamburgischen Correspondent am 6.5.1924. Da die SPD und die USPD sich 1922 offiziell (wieder-)vereinigt hatten, können die danach noch als Unabhängige Sozialdemokraten auftretenden Personen nicht mehr als zur SPD-Geschichte gehörend angesehen werden. Der USPD-Vertreter hieß Otto Heider.

- ↑ (Kommunistische) Norddeutsche Zeitung, 7.11.1929

- ↑ Blase Invalidenbund, Hoppe Reichsbund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten. Vgl. Hamburger Volkszeitung 20.11.1925 bzw. 6.1.1927

- ↑ Dabei dürfte es sich um Emil Kletscher handeln, der - mit der Berufsangabe "Gewerbetreibender" - spätestens ab 1929 SPD-Stadtverordneter war.

- ↑ Nachverfolgbar in der kommunistischen Hamburger Volkszeitung, u.a. 20.11.1925

- ↑ U.a. in der Hamburger Volkszeitung am 5.12.1928 und in der, ebenfalls kommunistischen, Norddeutschen Volkszeitung am 7.11.1929

- ↑ Warum? 1929 trat sie offenbar erneut erfolgreich an!

- ↑ Wahlberichterstattung 18.11.1929

- ↑ Adressbuch Kiel 1930

- ↑ Zur Niederlegung der Mandate: Norddeutsche Zeitung 24.12.1929

- ↑ für Bruno Diekmann gibt es im Adressbuch 1930 noch keinen Beleg, bisher wurde auch noch kein späterer in den Hamburger Zeitungen gefunden

- ↑ Soll laut Gestapo-Akte seit März 1931 Stadtverordneter gewesen sein: https://www.kiel.de/de/kiel_zukunft/stadtgeschichte/stolpersteine/stolpersteine/_biografien/richter_stolpersteine.pdf

- ↑ Martens, Holger: Die Geschichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Schleswig-Holstein 1945 - 1959 (Malente 1998), ISBN 3-933862-24-8, S. 241

- ↑ Fischer, Jahre, S. 29

- ↑ gewählt auf Grund einer Absprache mit der KPD, Hamburger Fremdenblatt 5.11.1926, welche schon am Tag nach der Wahl von der KPD-Presse hintertrieben wurde (Hamburger Volkszeitung 15.11.1926, S. 1f)

- ↑ Kieler Zeitung, 13.3.1933

- ↑ Weber/Fischer: Unermüdlich helfen, S. 45

- ↑ Fischer, Jahre, S. 29. Behrens behielt dieses Amt bis kurz nach der Besetzung Kiels durch die Engländer. Er wurde milde bestraft, als "Mitläufer" eingestuft, und die junge Bundesrepublik zahlte ihm später das vorgesehene Ruhegehalt. Vgl. Walter Behrens (1889-1977)